Vives inquiétudes près du plus grand "supervolcan" d'Europe où les séismes se multiplient ! Que disent les géologues ?

Les tremblements de terre se multiplient, les secousses sont de plus en plus fortes, le sol se déforme et l'inquiétude grandit au sein de la population. Que se passe-t-il à la périphérie de Naples, où se trouve la grande caldeira volcanique des Campi Flegrei ? Retour sur les caractéristiques de ce volcan et sur l'avis des experts.

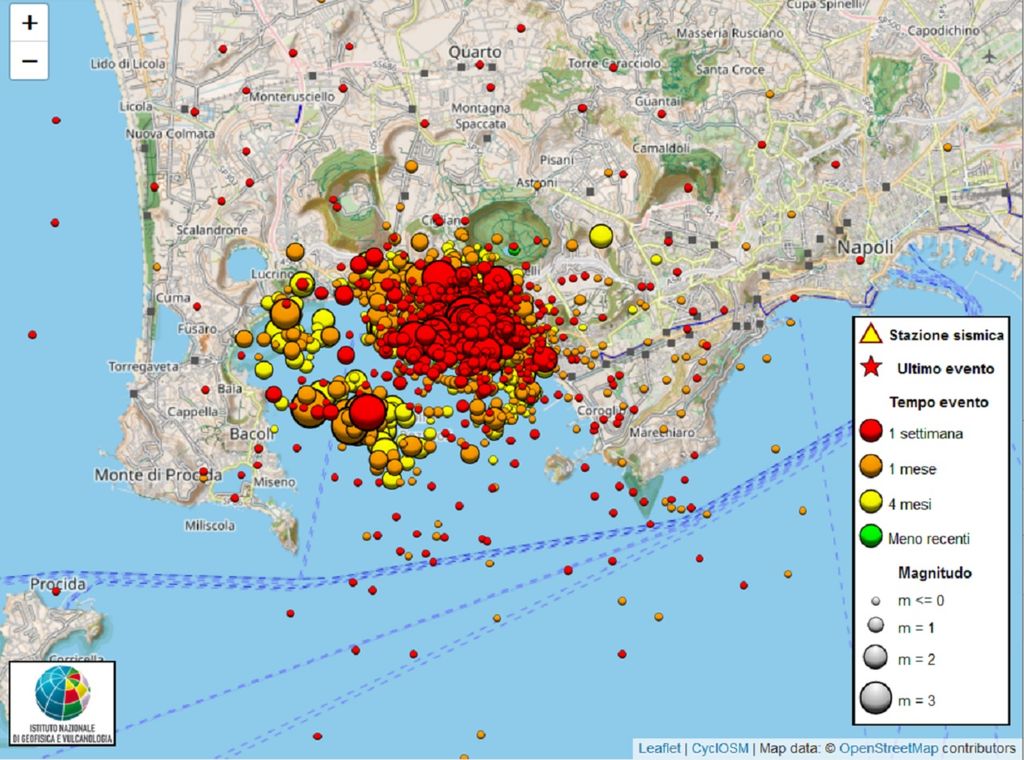

Dans la soirée du 20 mai, un tremblement de terre de magnitude 4,4 s'est produit à la périphérie de Naples, dans la zone des Campi Flegrei, causant des dommages mineurs à certains bâtiments et suscitant une grande crainte parmi les habitants. Il s'agit du tremblement de terre le plus énergique enregistré dans la région au cours des 40 dernières années, qui a entraîné l'évacuation de plusieurs bâtiments et d'une prison.

Bien que le tremblement de terre n'ait pas eu une magnitude très élevée, il était très superficiel (hypocentre à seulement 2,6 km de profondeur) et son épicentre se trouvait au cœur d'une zone densément habitée, dans la municipalité de Pozzuoli, ce qui a suscité la crainte de la population. Une nouvelle secousse a ravivé la peur des habitants à 8h20 hier, 22 mai, avec une magnitude de 3,6.

Le plus inquiétant est que ces événements sismiques ne sont que les énièmes d'une très longue série de tremblements de terre dont la fréquence a augmenté ces derniers mois, dans une zone connue pour être le plus grand "supervolcan" d'Europe.

Ici, à la périphérie de Naples, la vaste caldeira volcanique des Campi Flegrei est affectée depuis 2005 par un phénomène de soulèvement du sol, connu sous le nom de bradyséisme. Ce soulèvement dure depuis des années, mais il s'accompagne depuis peu de tremblements de terre de plus en plus fréquents et de plus en plus énergiques.

Que se passe-t-il, que disent les experts ? Commençons par une vue d'ensemble.

Qu'est-ce que les Campi Flegrei et où sont-ils situés ?

Les Campi Flegrei (mot d'origine grecque signifiant "champs brûlants" en raison de la présence de fumerolles et de phénomènes de volcanisme secondaire) sont une caldeira volcanique, c'est-à-dire une zone déprimée due à l'effondrement d'une énorme chambre magmatique souterraine à la suite d'éruptions gigantesques survenues dans le passé. Elles sont situées dans la partie nord-ouest de la ville métropolitaine de Naples.

Cette région, qui s'est formée suite à d'immenses éruptions préhistoriques et est partiellement engloutie par la mer Tyrrhénienne, a vu se développer des agglomérations humaines dès l'Antiquité. Aujourd'hui, elle est densément peuplée et comprend les communes de Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto, Giugliano in Campania et Naples. C'est une contrée riche en histoire, abritant des vestiges archéologiques significatifs remontant à la Magna Graecia et à l'époque romaine.

Les Campi Flegrei sont très différents du Vésuve, qui est un stratovolcan de forme conique classique.

Ils n'ont pas d'édifice volcanique unique, et cette forme particulière est due au fait qu'il y a 40 000 et 15 000 ans, d'énormes éruptions s'y sont produites, qui ont entraîné la vidange de l'énorme réservoir magmatique souterrain et son effondrement. C'est à cette époque que se sont produites les éruptions les plus importantes et les plus dévastatrices du continent européen.

Un "supervolcan", le seul d'Europe : mais une précision s'impose

La zone volcanique des Campi Flegrei a parfois été qualifiée de "supervolcan", qui n'est pas un terme volcanologique mais qui a été utilisé à plusieurs reprises, notamment aux États-Unis, pour désigner un volcan capable d'éruptions énormes, tant en termes de puissance que de volume de matériaux éjectés. Comme l'indique l'INGV, un super-volcan n'existe pas en réalité, il peut y avoir une super-éruption d'un volcan, mais il faut toujours garder à l'esprit que ce préfixe est surtout utilisé dans le journalisme.

Les Champs Phlégréens étaient en effet capables de générer des méga-éruptions qui ont perturbé le climat de la planète entière : les deux dernières se sont produites il y a 40 000 ans et 15 000 ans. Il s'agit des plus grandes activités éruptives jamais observées dans la région méditerranéenne.

Heureusement pour nous, ces méga-éruptions appartiennent à un passé lointain et rien n'indique qu'elles se reproduiront aujourd'hui. C'est pourquoi nous n'avons pas à nous préoccuper des éruptions catastrophiques aujourd'hui.

Toutefois, il est possible que des phénomènes volcaniques de moindre ampleur, comme celui qui s'est produit en 1538, aient des conséquences graves sur une région aussi densément peuplée.

Ce sont donc les éventuelles manifestations volcaniques secondaires qui sont préoccupantes, car elles se produiraient dans une zone densément peuplée, mais il n'y a aucun signe de réactivation du "super-volcan".

Quand ont eu lieu les dernières éruptions ?

Au cours des derniers millénaires, bien qu'il n'y ait pas eu de méga-éruptions aussi dévastatrices que celles qui se sont produites il y a 15 000 et 40 000 ans, il y a eu plusieurs éruptions plus petites, dont la dernière s'est produite il y a quelques siècles, en 1538. Cette dernière éruption, bien que non catastrophique, a entraîné la formation d'un petit cône volcanique connu sous le nom de Monte Nuovo, aujourd'hui intégré à la zone métropolitaine.

D'autres éruptions dans le passé ont généré de petits cratères, dont l'un abrite aujourd'hui le lac volcanique Averno.

Il n'y a pas eu d'éruption depuis 1538, mais la région des Campi Flegrei est célèbre pour ses nombreux phénomènes volcaniques secondaires, tels que les fumerolles. L'une des zones les plus spectaculaires des Campi Flegrei est la Solfatara, connue depuis l'Antiquité pour ses émissions spectaculaires de dioxyde de soufre.

Le phénomène du bradyséisme : qu'est-ce que c'est ?

L'un des phénomènes du volcanisme secondaire généré depuis longtemps dans la région des Champs Phlégréens est connu sous le nom de bradyséisme, c'est-à-dire une déformation lente du sol qui, sur une période de plusieurs années, peut conduire à un soulèvement ou à un enfoncement du sol de plusieurs mètres.

Récemment, de graves crises bradysismiques se sont produites entre 1970 et 1972 et en 1982-1984. Au cours de ces périodes, le sol, en particulier dans le centre de Pouzzoles, s'est élevé d'environ 3,5 m par endroits.

Ce phénomène a causé de graves dommages aux bâtiments de la région, entraînant des évacuations et des abandons. Les tremblements de terre et les grondements sont un autre effet de ce soulèvement et de cet abaissement du sol.

Depuis 2005, le sol se soulève à nouveau

Depuis 2005, un nouveau soulèvement continu du sol est en cours. Cette nouvelle crise bradysismique est toujours en cours et a provoqué un nouveau soulèvement du sol de plus de 1 mètre 20 cm. Actuellement, selon l'INGV, le taux de soulèvement dans la région est de 2 cm/mois (en 1982-1984, il atteignait 9 cm/mois).

Cette élévation du sol, qui est constamment mesurée à l'aide d'instruments et surveillée en permanence, a entraîné une augmentation de la sismicité dans la région au cours des dernières années.

Tremblements de terre de ces derniers mois : que se passera-t-il en 2024 ?

Ces dernières années, les Campi Flegrei ont souvent fait la une de l'actualité italienne, en raison de la succession de tremblements de terre dans une région qui, comme nous l'avons vu, est une grande caldeira volcanique densément peuplée.

En 2022 et 2023, quelques séismes d'une magnitude supérieure à 3,0 ont suscité l'inquiétude de la population, notamment parce qu'ils étaient très peu profonds et qu'ils ont donc été ressentis distinctement. En 2023, les tremblements de terre se sont multipliés et, dans les premiers mois de 2024, leur fréquence a encore augmenté, avec des événements sismiques dépassant même la magnitude 4.

Il ne s'agit pas de tremblements de terre puissants (ceux qui ont causé des dégâts et des victimes en Italie sont de magnitude 6,0 ou plus, beaucoup plus puissants), mais ils sont très peu profonds et se produisent au milieu de zones habitées, ce qui fait qu'ils sont ressentis distinctement et suscitent de vives inquiétudes.

Ce qui est surtout préoccupant, c'est leur nature volcanique, car les doutes concernant une éventuelle réactivation du volcanisme sont de plus en plus grands.

Que disent les experts ?

En Italie, l'Institut national de géophysique et de volcanologie (INGV) est chargé de la surveillance de la sismicité et du volcanisme. Il dispose d'instruments de pointe qui surveillent la situation 24 heures sur 24. Cette zone volcanique est l'une des plus surveillées au monde, et la moindre variation des paramètres surveillés serait immédiatement signalée.

A l'heure actuelle, les experts de l'INGV n'indiquent pas de changements significatifs dans les paramètres. Depuis 2012, soit depuis onze ans, le volcan est en état d'alerte volcanique jaune.

Selon les géologues de l'INGV, "il n'y a pas d'augmentation de la vitesse de soulèvement, qui est actuellement de 2 cm/mois. De même, il n'y a actuellement aucune variation dans la tendance des déformations horizontales ou des déformations locales du sol qui diffère de la tendance précédente".

CAMPI FLEGREI | Sciame sismico del 20 maggio 2024

— Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (@INGV_press) May 21, 2024

https://t.co/kXzvyiI9gz pic.twitter.com/qJW20WLvPZ

Tant qu'il y aura ce soulèvement, qui est lié à la dynamique du volcan, a expliqué le président de l'INGV, le géologue Carlo Doglioni, interrogé par la RAI, la sismicité se poursuivra. Il s'agit d'une sismicité qui n'est pas de grande ampleur, a ajouté Doglioni, et il est impossible que de forts tremblements de terre comme celui d'Irpinia en 1980 (magnitude 6,9, survenu dans les montagnes des Apennins méridionaux) se produisent.

Le problème du Flegrei, conclut Doglioni, est qu'il s'agit d'un volcan et que nous ne savons pas comment et quand il entrera à nouveau en éruption.

L'étude 2024 : du magma détecté en profondeur

Entre-temps, une étude récemment publiée est parvenue à "voir" la structure interne de la caldeira volcanique de Campi Flegrei à l'aide d'une méthode tout à fait innovante, identifiant trois zones principales d'accumulation de matériaux magmatiques sous la zone de résurgence, correspondant aux sources de déformations bradysismiques.

Alors que les réservoirs centraux, situés à une profondeur de 2,5 et 3,5 km, révèlent une accumulation prédominante de fluides de surpression, le réservoir le plus profond, situé à 5 km, présente des valeurs de vitesse compatibles avec une accumulation de magma.