Où se trouve la matière du cosmos ? Des astronomes retrouvent la matière manquante de l’Univers

Une partie de la matière visible estimée dans l'Univers n'avait pas été observée par les astronomes auparavant et vient d'être découverte.

Dans l’Univers, il existe différents types de composantes : la matière visible, la matière noire et l’énergie noire. La matière visible, également appelée matière baryonique, est celle que nous connaissons et que nous pouvons observer. Bien que la majeure partie de la matière soit constituée de matière noire, les modèles cosmologiques prévoient que l’Univers devrait contenir une quantité plus importante de matière baryonique que ce que nous pouvons observer directement.

Cette divergence est devenue connue sous le nom de « problème de la matière baryonique manquante ». L’hypothèse avancée est que la majeure partie de cette matière serait dispersée de manière diffuse entre les galaxies. Un autre problème connexe est l’absence de petites galaxies autour de la Voie lactée. Selon les simulations, notre halo galactique devrait contenir des centaines de galaxies naines, mais nous n’en observons que quelques dizaines. Ce « déficit de galaxies » est ainsi lié à une partie de la matière considérée comme disparue.

Récemment, une étude s’appuyant sur des données de télescopes à rayons X a permis de détecter une partie de cette matière jugée manquante dans des filaments de gaz reliant des amas de galaxies. Situés à des millions d’années-lumière, ces filaments atteignent des températures de plusieurs millions de degrés. À de telles températures, les atomes d’hydrogène et d’oxygène sont ionisés, ce qui confirme qu’une partie de la matière baryonique se trouve bel et bien dans ces espaces intergalactiques.

La matière manquante

Lorsqu’on parle de matière baryonique, on fait référence à la matière constituée de particules telles que les protons et les neutrons, c’est-à-dire toute la matière qui compose les étoiles, les planètes et même les êtres humains. Pourtant, les observations astronomiques montrent que nous ne parvenons à détecter qu’environ la moitié de la quantité de matière baryonique prévue par les modèles. Ces modèles sont fondés sur l’étude du fond diffus cosmologique et sur l’accélération des galaxies.

Une hypothèse pour expliquer cette différence est que la majorité de cette matière ne se trouve pas dans les étoiles ou les galaxies, mais qu’elle serait dispersée dans des structures fines et diffuses entre les galaxies, sous forme de filaments de gaz chauffés. Extrêmement dilués et ionisés, ces filaments sont très difficiles à détecter dans le spectre visible, ce qui nécessite l’utilisation d’instruments capables d’observer les rayons X.

Déficit de galaxies

Un autre problème lié au manque de matière visible observée est le déficit de galaxies satellites autour de la Voie lactée. Ce phénomène est connu sous le nom de « problème des galaxies satellites manquantes ». Selon le modèle cosmologique standard, le halo de notre galaxie devrait abriter des centaines de petites galaxies naines en orbite. Pourtant, à ce jour, seules quelques dizaines ont été détectées, un nombre bien inférieur à celui prévu par les simulations.

Une explication possible est que nombre de ces galaxies sont extrêmement peu lumineuses ou que leur processus de formation stellaire a été interrompu. Récemment, les progrès des télescopes ont permis d’identifier certaines de ces galaxies « perdues », mais beaucoup restent encore à découvrir pour atteindre le nombre attendu. Ces observations tendent à confirmer l’hypothèse selon laquelle ces galaxies seraient simplement trop faibles pour être détectées facilement.

La matière retrouvée

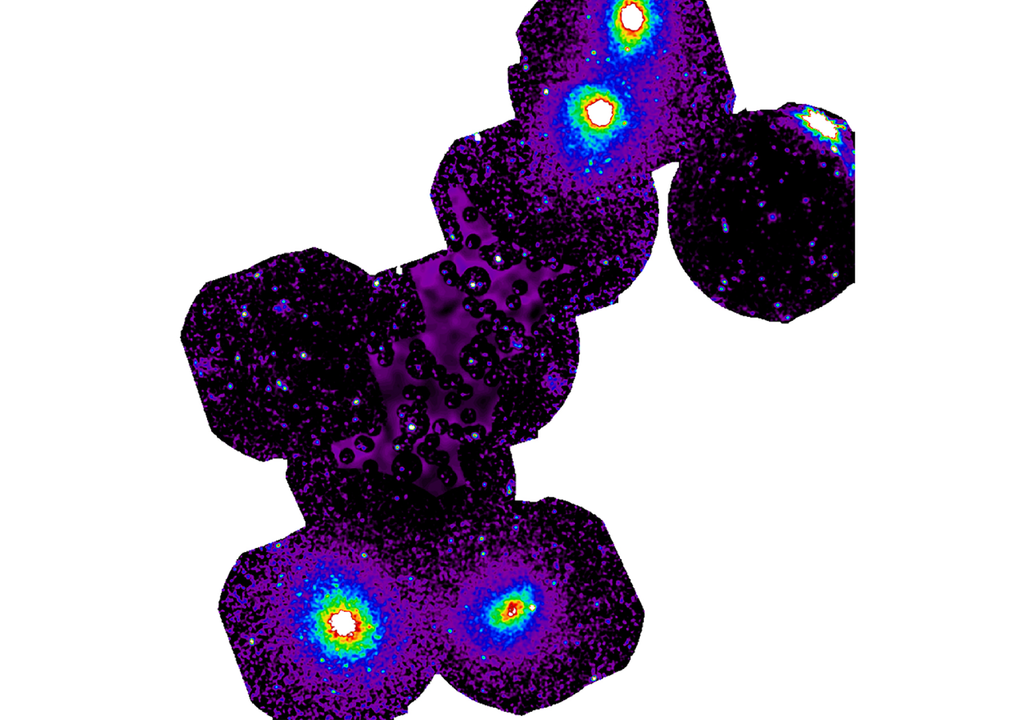

Dans un article publié récemment, un groupe d’astronomes a utilisé des données en rayons X provenant des télescopes XMM-Newton et Suzaku, combinées à des données optiques, pour étudier le superamas de Shapley. Ce superamas est l’une des plus grandes structures connues de l’Univers proche, regroupant environ 8000 galaxies. En s’appuyant sur les deux télescopes pour cartographier des régions à faible émission, les chercheurs ont identifié un filament de gaz reliant quatre amas de galaxies.

Ce filament présente une température d’environ 10 millions de degrés Celsius, ce qui indique que l’hydrogène y est ionisé, rendant son observation particulièrement difficile. Une analyse détaillée a révélé que ce filament renferme une masse équivalente à environ dix fois celle de la Voie lactée et s’étend sur 23 millions d’années-lumière, soit près de 230 fois la taille de notre galaxie. Une grande partie de cette matière correspondrait à cette matière diffuse prédite par les modèles théoriques, mais qui n’avait encore jamais été détectée de façon directe.

La toile cosmique de l’Univers

Au-delà de proposer une solution possible au problème de la matière manquante, ces observations répondent également à une autre question fondamentale. Le filament observé confirme l’idée selon laquelle les amas de galaxies sont connectés entre eux, même s’ils sont très éloignés. Cela renforce notre compréhension de la nature de la toile cosmique de l’Univers — un vaste réseau invisible de filaments qui façonne la structure de l’Univers à grande échelle.

Ces résultats viennent renforcer le modèle cosmologique standard et valident des décennies de simulations réalisées par ordinateur. Ils apportent un argument solide en faveur de l’idée que la matière manquante pourrait effectivement se cacher dans ces filaments, difficiles à détecter. Certaines missions, comme la mission Euclid, s’attachent justement à cartographier la structure et l’évolution de cette toile cosmique, contribuant ainsi également à l’étude de la nature de la matière noire.

Référence de l'article :

Migkaset et al. 2025 Detection of pure WHIM emission from a 7.2 Mpc long filament in the Shapley supercluster using X-ray spectroscopy Astronomy and Astrophysics