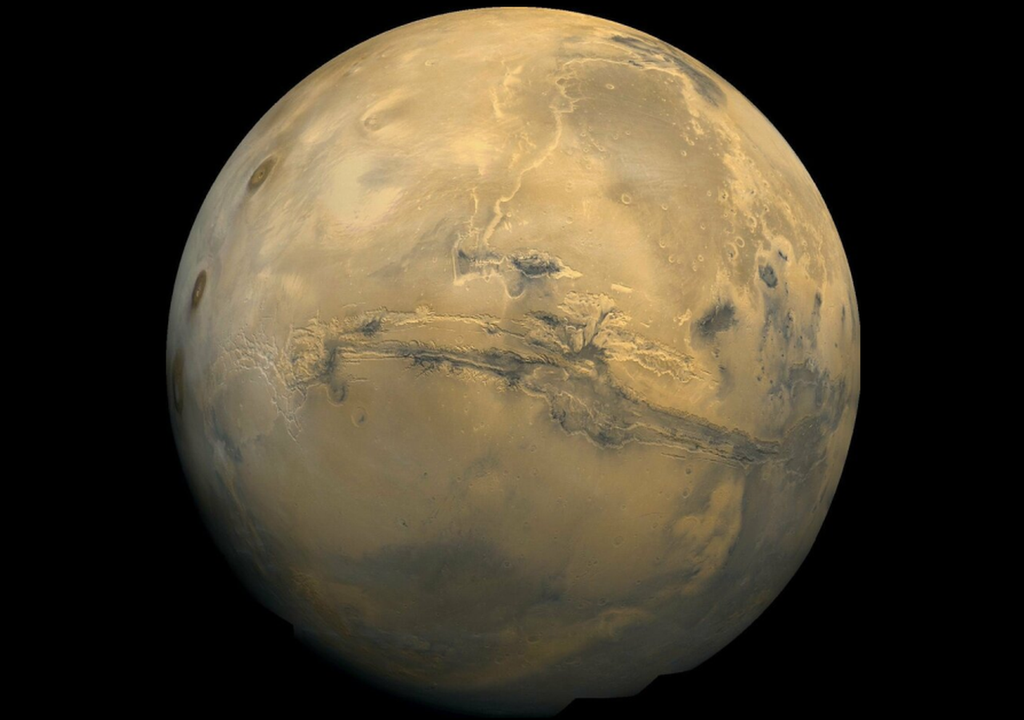

Mars : un nouveau mécanisme identifié pour expliquer la disparition de son eau il y a des milliards d’années

Des indices géologiques et minéralogiques montrent que, dans un passé lointain, Mars abritait de grands volumes d’eau sous forme de rivières, de lacs et même d’océans. Pourquoi et où est donc passée une grande partie de cette eau martienne ?

Une étude dirigée par l’Institut d’Astrophysique d’Andalousie (IAA-CSIC) analyse le rôle de l’inclinaison de l’axe de rotation de Mars dans la perte d’eau de la planète rouge.

Aujourd’hui, Mars est une planète extrêmement aride, dont la pression et la température empêchent l’eau liquide d’exister en surface. Pourtant, les indices géologiques et minéralogiques montrent qu’il y a très longtemps, la planète rouge abritait de vastes quantités d’eau sous forme de rivières, de lacs et même d’océans. Malgré des décennies de recherches, une grande énigme de l’histoire martienne reste non résolue : qu’est-il advenu de toute cette eau ?

Une nouvelle étude, menée par l’Institut d’Astrophysique d’Andalousie (IAA-CSIC), s’est penchée sur le rôle de l’obliquité — c’est-à-dire l’inclinaison de l’axe de rotation de la planète — dans la perte d’hydrogène, et donc d’eau, dans l’atmosphère de Mars au fil du temps. « Pour comprendre cette étude, il faut savoir que l’obliquité de Mars a énormément varié au cours de son histoire », explique Gabriella Gilli, chercheuse à l’IAA-CSIC et co-responsable du travail. Elle précise : « Le modèle climatique tridimensionnel que nous avons utilisé suggère que, lors des périodes de forte obliquité, le taux d’échappement de l’hydrogène a pu être jusqu’à vingt fois supérieur à celui que l’on observe actuellement. » L’étude a récemment été publiée dans la revue scientifique Nature Astronomy.

Francisco González-Galindo, chercheur à l’IAA-CSIC et coauteur principal, souligne : « Si l’on rassemblait toute l’eau présente sur Mars il y a entre trois et quatre milliards d’années, on obtiendrait un océan global de plus de cent mètres de profondeur. »

Où est passée l’eau martienne ?

Une partie de cette eau pourrait encore être présente aujourd’hui sous la surface, piégée sous forme de glace ou intégrée à des minéraux hydratés. Mais une autre fraction se serait perdue dans l’espace à travers un processus connu sous le nom « d’échappement atmosphérique », par lequel des atomes et des molécules acquièrent suffisamment d’énergie pour échapper à l’attraction gravitationnelle de la planète et s’évanouir dans le milieu interplanétaire. Le taux actuel d’échappement de l’hydrogène ne suffit toutefois pas à expliquer, à lui seul, la perte massive d’eau ayant existé dans le passé.

L’orbite de Mars subit des variations périodiques qui influencent fortement son climat. L’une des plus déterminantes est le changement d’inclinaison de son axe de rotation, appelé obliquité. « Bien que cette inclinaison soit actuellement proche de celle de la Terre —environ 25 degrés—, elle a fortement oscillé au cours des derniers centaines de millions d’années, avec une moyenne avoisinant les 35 degrés », explique Gabriella Gilli. Si l’on savait déjà que ces variations affectaient le cycle de l’eau sur Mars, leur influence sur la perte d’eau par échappement atmosphérique n’avait encore jamais été étudiée en détail.

L’étude a exploré la relation entre l’obliquité de Mars et la perte d’eau au fil du temps, révélant que lors des périodes de forte inclinaison, l’insolation augmentait aux pôles. Cela intensifiait le cycle de l’eau et entraînait une atmosphère plus chaude et plus humide. Dans ces conditions, la vapeur d’eau parvenait jusqu’aux couches hautes de l’atmosphère, où elle devenait plus vulnérable au rayonnement solaire, qui la décomposait en atomes d’hydrogène et d’oxygène. En raison de leur faible masse, les atomes d’hydrogène pouvaient s’échapper plus facilement dans l’espace, contribuant ainsi à la perte d’eau de la planète.

L’équipe de chercheurs estime que la perte d’hydrogène durant les périodes de forte obliquité pourrait expliquer la disparition d’un volume d’eau équivalant à un océan global d’environ 80 mètres de profondeur. Ce chiffre correspond à la limite inférieure des estimations actuelles sur l’eau que Mars aurait abritée dans le passé. « Cela peut sembler modeste comparé à la Terre, mais pour Mars, cela représente une part significative de son eau ancienne, ce qui en fait un facteur très important », conclut Gabriella Gilli.

Simuler le passé climatique de Mars

L’outil clé utilisé dans cette étude, le modèle climatique global de Mars (Mars Planetary Climate Model, Mars-PCM), a été initialement développé par le Laboratoire de Météorologie Dynamique de Paris, en collaboration avec d’autres institutions internationales. Depuis plus de vingt ans, l’Institut d’Astrophysique d’Andalousie participe activement à son développement et à son amélioration.

Pour cette étude, l’IAA-CSIC a intégré des améliorations majeures au modèle climatique global de Mars, notamment l’ajout de nouveaux composés et de réactions chimiques. Ces évolutions ont permis, pour la première fois, de reproduire avec précision les observations de l’échappement de l’hydrogène recueillies, entre autres, par les missions MAVEN (NASA) et Mars Express (ESA). L’équipe a également réalisé des simulations montrant comment les variations de l’inclinaison de l’axe martien ont influé sur la perte d’eau dans l’espace.

« Nos résultats indiquent que l’échappement de l’hydrogène a joué un rôle plus important dans le processus de dessèchement de Mars qu’on ne le pensait jusqu’à présent. C’est une donnée essentielle pour reconstituer la quantité d’eau que la planète a perdue dans l’espace au fil de son histoire », explique Francisco González-Galindo.

Implications astrobiologiques et climatiques

Dans ce contexte, l’étude présente des implications astrobiologiques, car comprendre comment les variations de l’inclinaison de l’axe de Mars ont intensifié le cycle de l’eau et favorisé sa perte dans l’espace permet de mieux cibler les périodes pendant lesquelles la planète rouge a pu être habitable. « Savoir quand et comment les conditions favorables sont apparues — et quand elles ont disparu — est essentiel pour évaluer si Mars a pu abriter la vie à un moment de son histoire », souligne Gabriella Gilli.

L’étude met également en évidence à quel point les paramètres orbitaux peuvent transformer le climat d’une planète. « Alors que sur Terre les variations sont modérées grâce à l’effet stabilisateur de la Lune, sur Mars elles ont entraîné des changements drastiques qui ont affecté l’eau, l’atmosphère et, en fin de compte, le potentiel de la planète à abriter la vie », explique Francisco González-Galindo.

« Cette vision à long terme du changement climatique planétaire offre aussi une perspective précieuse sur la fragilité des équilibres qui rendent la vie possible — et souligne l’importance de préserver notre propre planète », conclut Gabriella Gilli.

Référence de l'article :

Gabriella Gilli, Francisco González-Galindo, Jean-Yves Chaufray, Ehouarn Millour, François Forget, Franck Montmessin, Franck Lefèvre, José Naar, Yangcheng Luo, Margaux Vals, Loïc Rossi, Miguel Ángel López-Valverde &Adrián Brines. Increased hydrogen escape from Mars atmosphere during periods of high obliquity. Nature Astronomy. DOI: doi.org/10.1038/s41550-025-02561-3