La rotation de la Terre ralentit, ce qui augmente la quantité d'oxygène que nous respirons. Quelles conséquences ?

La Terre tourne moins vite et augmente ainsi la quantité d'oxygène que nous respirons quotidiennement. Une étude a prouvé ce processus dans l'histoire de notre planète. À une certaine époque sur Terre, il y a 1,4 milliard d'années, les journées duraient environ 18 heures.

Notre planète, la Terre, s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années. Depuis, sa rotation s'est progressivement ralentie et, par conséquent, ses jours se sont progressivement allongés. Comme le souligne Science Alert, si ce ralentissement n'est pas perceptible à l'échelle humaine, il est suffisant pour générer des changements significatifs sur des éons (milliards d'années).

L'un de ces changements est peut-être le plus important de tous, du moins pour nous : l'allongement des jours est lié à l'oxygénation de l'atmosphère terrestre, selon une étude de 2021 publiée par Nature Geoscience. Les algues bleues (ou cyanobactéries) qui sont apparues et ont proliféré il y a environ 2,4 milliards d'années auraient pu produire plus d'oxygène comme sous-produit métabolique en raison de l'allongement des jours sur Terre.

« Une question récurrente en sciences de la Terre est de savoir comment l'atmosphère terrestre a obtenu de l'oxygène et quels sont les facteurs qui déterminent le moment de cette oxygénation », explique le microbiologiste Gregory Dick de l'Université du Michigan et membre à part entière du groupe de recherche.

1,8 milliseconde par siècle

La raison spécifique pour laquelle la rotation de la Terre ralentit est que la Lune exerce une attraction gravitationnelle sur la planète, ce qui provoque un ralentissement de la rotation à mesure que la Lune s'éloigne. Les archives fossiles nous apprennent que les jours ne duraient que 18 heures il y a 1,4 milliard d'années et qu'ils étaient plus courts d'une demi-heure qu'aujourd'hui il y a 70 millions d'années. Tout porte à croire que nous gagnons 1,8 milliseconde par siècle.

La deuxième composante est ce que l'on appelle le Grand événement d'oxydation, lorsque les cyanobactéries sont apparues en si grand nombre que l'atmosphère terrestre a connu une augmentation drastique et significative de l'oxygène. Sans cette oxydation, les scientifiques pensent que la vie telle que nous la connaissons ne serait pas apparue. Par conséquent, bien que les cyanobactéries fassent l'objet d'une certaine attention aujourd'hui, nous ne serions probablement pas là sans elles.

Nous ignorons encore beaucoup de choses sur cet événement, notamment les questions brûlantes de savoir pourquoi et quand il s'est produit. Il a fallu que des scientifiques travaillant sur des microbes cyanobactériens relient les points entre eux. Dans le gouffre de Middle Island, dans le lac Huron, on trouve des tapis microbiens qui seraient des analogues des cyanobactéries responsables de la grande oxydation.

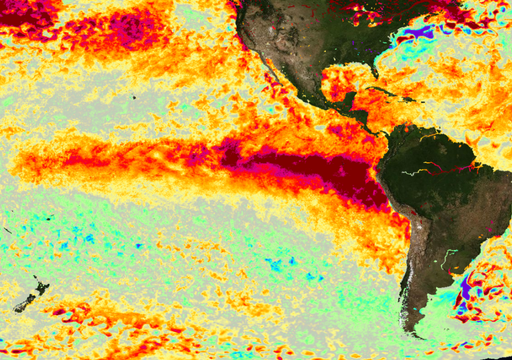

Le soleil et la photosynthèse

Les cyanobactéries violettes, qui produisent de l'oxygène par photosynthèse, et les microbes blancs, qui métabolisent le soufre, se font concurrence sur un tapis microbien au fond du lac Huron. La nuit, les microbes blancs remontent à la surface du tapis microbien et dévorent le soufre.

Puis, à l'aube, lorsque le soleil est suffisamment haut, les microbes blancs se retirent et les cyanobactéries violettes remontent à la surface. C'est alors qu'elles peuvent commencer à faire de la photosynthèse et à produire de l'oxygène. Il faut cependant quelques heures pour qu'elles se mettent en route, car il y a un grand décalage le matin. Apparemment, les cyanobactéries se lèvent plus tard, elles ne sont pas aussi matinales.

C'est ce fait qui a attiré l'attention de l'océanographe Brian Arbic, de l'université du Michigan, qui s'est demandé si la variation de la longueur du jour au cours de l'histoire de la Terre avait influencé la photosynthèse.

Référence de l'article :

Klatt, J.M., Chennu, A., Arbic, B.K. et al. Possible link between Earth’s rotation rate and oxygenation. Nat. Geosci. 14, 564–570 (2021). https://doi.org/10.1038/s41561-021-00784-3