Débris spatiaux détectés grâce aux infrasons : comment les scientifiques suivent les objets qui tombent de l'espace

L'angle d'entrée des boules de feu et des débris spatiaux affecte la précision de l'analyse des infrasons. Comprendre cette géométrie est essentiel pour améliorer la défense planétaire et la gestion orbitale.

Appelés infrasons, ces sons émis par le ciel sont indétectables par l'homme. Les scientifiques peuvent les entendre grâce à des capteurs spéciaux. Ces sons sont des ondes acoustiques de très basse fréquence, qui se produisent même lors d'événements tels que des explosions volcaniques, des essais nucléaires ou des boules de feu traversant l'atmosphère.

Une boule de feu est un météoroïde qui explose ou se fragmente à grande vitesse en entrant dans l'atmosphère, produisant une onde de choc si intense qu'elle parcourt des milliers de kilomètres. C'est à ce moment-là que les capteurs d'infrasons captent ces signaux et aident à déterminer leur origine et leur destination.

Cependant, tout n'est pas aussi simple lorsque l'objet pénètre dans l'atmosphère à faible angle, c'est-à-dire lorsqu'il ne plonge pas, mais frôle l'atmosphère. Dans ce cas, le son est généré le long d'une longue trajectoire, ce qui rend difficile la détermination de son origine exacte.

Les scientifiques ont constaté que les stations infrasons détectent des signaux de directions contradictoires lors d'entrées à faible angle. Cela crée des incertitudes quant à la localisation du phénomène ; pour réduire ces erreurs, il est nécessaire d'analyser précisément la géométrie d'entrée.

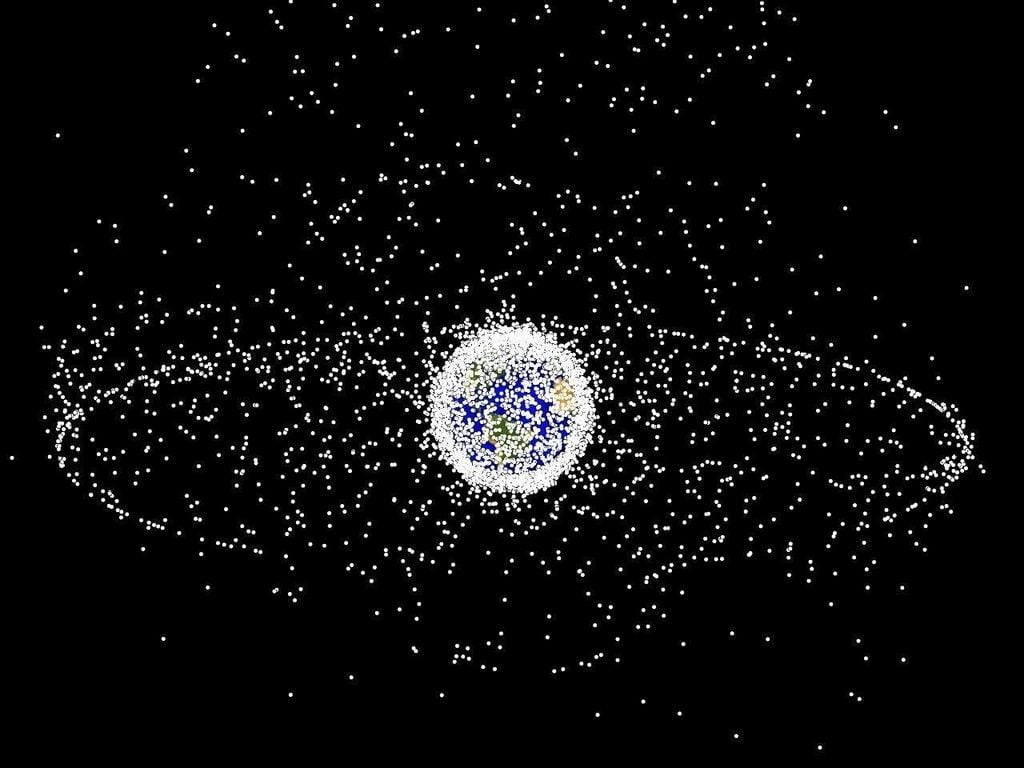

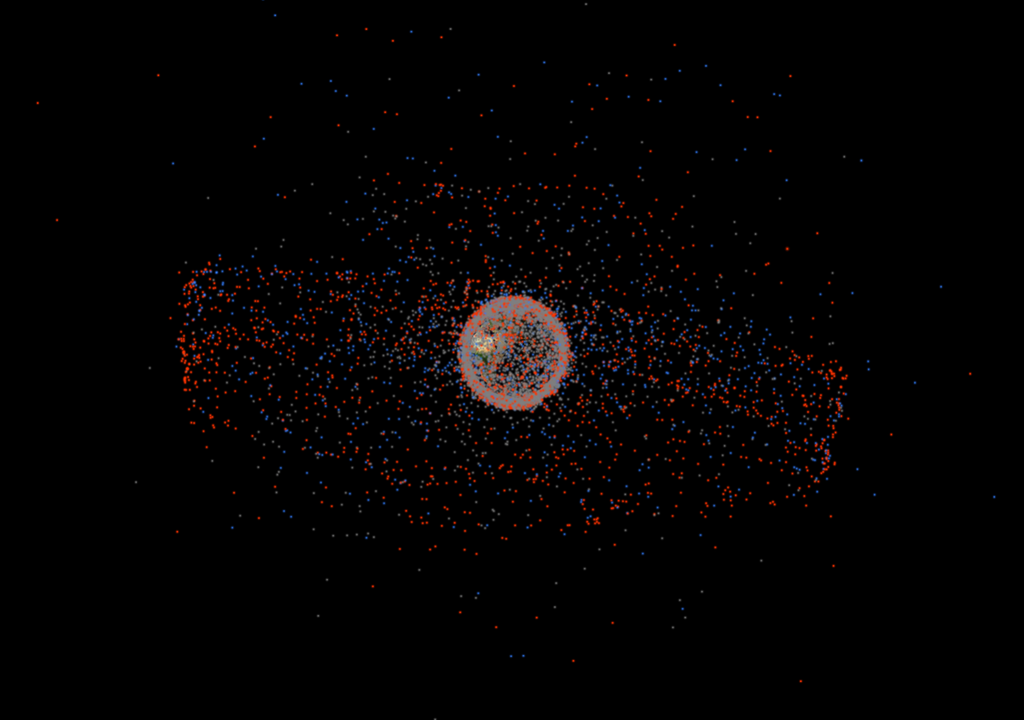

Space junk as small 0.04 inches, traveling up to 10 miles per second, can create significant damage to a spacecraft: https://t.co/OE35so5WRq pic.twitter.com/xXvswsDsvQ

— NASA (@NASA) November 27, 2016

La géométrie est importante

Une étude récente menée par Elizabeth Silber visait à comprendre l'impact de l'angle d'entrée sur les données infrasons. L'équipe de recherche a utilisé des capteurs répartis dans le monde entier par l'OTICE, un réseau dédié à la détection des explosions nucléaires, mais également utile pour l'étude des boules de feu et des débris spatiaux.

Les résultats étaient clairs : les objets pénétrant à des angles supérieurs à 60° produisent des signaux plus cohérents, ce qui signifie que lorsqu'un météore entre en collision avec un objet en piqué, les infrasons qu'il émet sont plus faciles à suivre et à analyser, tandis que les objets pénétrant plus horizontalement génèrent des signaux dispersés.

Le problème s'aggrave à de longues distances, supérieures à 15 000 kilomètres. Dans ces cas, de faibles variations de l'angle initial peuvent se traduire par d'importantes erreurs de localisation. Cette incertitude compromet la précision de la surveillance globale du ciel.

C'est pourquoi Silber propose de prendre en compte le profil géométrique complet de l'objet lors de l'interprétation des données. Ainsi, un signal n'est pas considéré comme un point unique, mais plutôt comme un élément d'une « mélodie » répartie dans le ciel, qu'il faut reconstruire dans son ensemble.

Au-delà des météores

Bien que les boules de feu soient des phénomènes naturels, les méthodes de détection s'appliquent également aux débris spatiaux. Depuis les années 1960, des tonnes d'objets artificiels sont tombés sur Terre : satellites, débris de fusées, outils perdus par les astronautes, etc.

Ces fragments peuvent pénétrer dans l'atmosphère à plus de 28 000 km/h, libérant une énergie similaire à celle d'une boule de feu. Ce faisant, ils génèrent des ondes infrasons. Bien que leur intensité soit plus faible, si leur trajectoire n'est pas correctement interprétée, il est difficile de déterminer où ils ont pu tomber.

L'analyse géométrique des trajectoires de rentrée devient essentielle pour planifier les interventions et éviter les accidents, car savoir si un objet tombera dans l'océan ou à proximité d'une ville peut faire toute la différence. C'est à ce moment-là qu'il faut interpréter avec précision son « chant » infrasonore pour déterminer sa destination finale.

Dans ce contexte, la combinaison de capteurs globaux, de modèles atmosphériques et d'analyse géométrique peut devenir un outil essentiel. Cela permet non seulement de comprendre le ciel, mais aussi de se protéger de ses surprises, qu'elles soient naturelles ou artificielles.

Écouter pour protéger

La défense planétaire repose sur la connaissance de ce qui pénètre dans notre atmosphère, d'où et à quelle vitesse. C'est pourquoi la combinaison de capteurs, tels que le radar et les infrasons, nous permet d'obtenir une image plus complète de ces événements.

Des études comme celle de Silber indiquent qu'il ne suffit pas de détecter le « boum » d'un bolide ; il est également nécessaire de comprendre comment ce son s'est propagé, d'où il provient dans le ciel, comment la géométrie affecte sa perception et ce que nous faisons pour déterminer correctement sa trajectoire complète.

Cette approche est également applicable aux futures missions spatiales habitées ou non. Toute capsule revenant sur Terre, si elle entre sur Terre avec une trajectoire légèrement inclinée, pourrait également être égarée si cette analyse n'est pas prise en compte.

Écouter le ciel en détail est une façon de se protéger. Améliorer la précision dans la détection et la localisation des objets nous permet d'agir en temps opportun, d'éviter les dommages et de mieux comprendre les phénomènes qui nous relient à l'espace et à partir desquels nous avons créé la connexion, bien que, malheureusement, de manière inorganique.